被喂饱的室友(H):沉沦与堕落的小说-工程和科学“握手”,“探索者计划”为应用基础研究铺路架桥

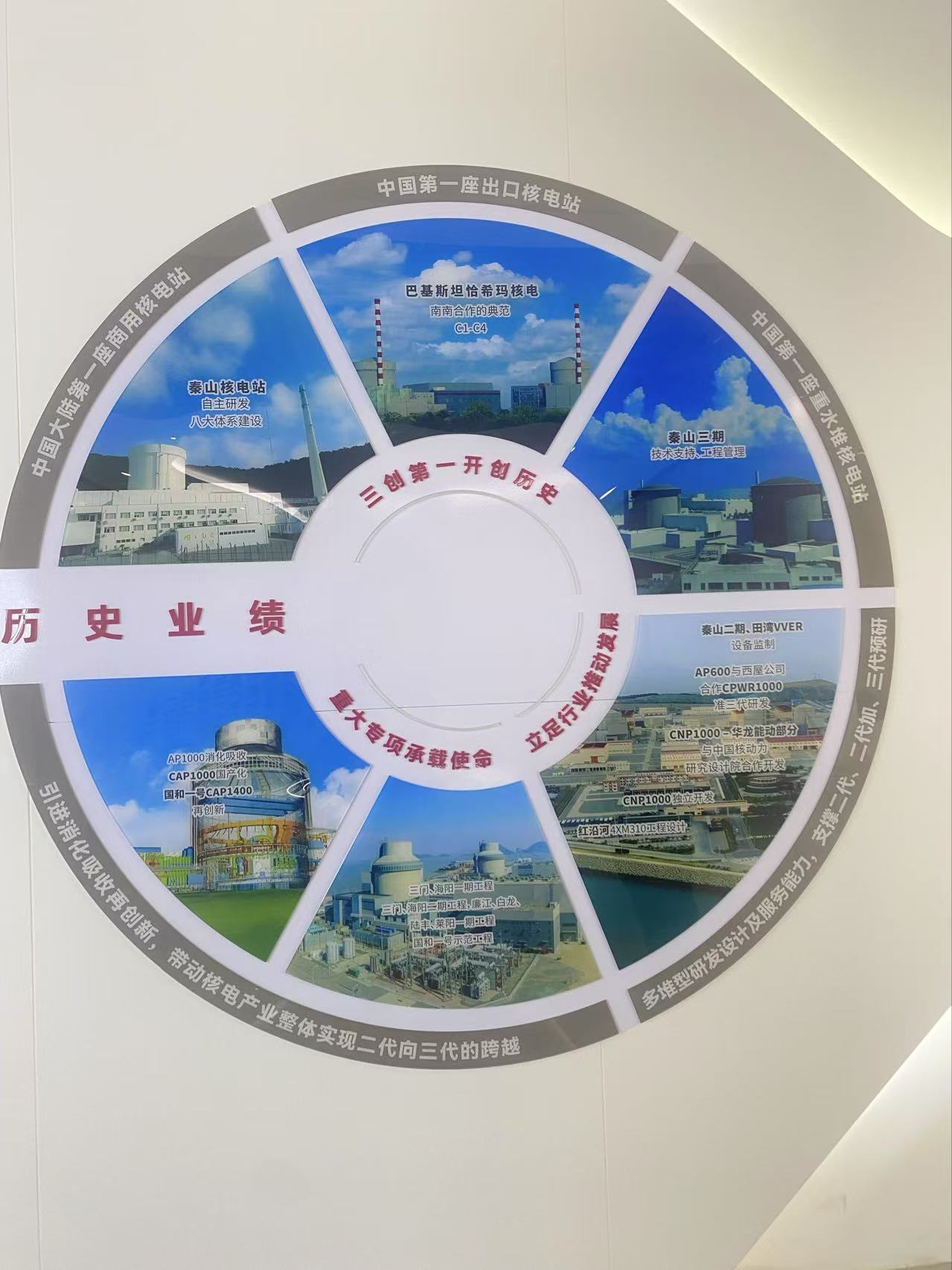

核电产业是中国清洁能源的重要组成部分,中国在运在建的核电机组数量世界第一。在移动核电源中,核心部件采用高温薄壁管材导出反应堆堆芯热量,当前产业界急需开发出不影响换热效率的涂层技术提高部件寿命。企业面对研发生产中的关键核心技术攻关时,最大的痛点在于无法吃透一些核心技术中蕴藏的底层基础科学问题。2021年上海市科委设立“探索者计划”,像这样的应用基础研究问题已被一批上海高校申请立项开展研究,产业界和学术界协同攻关。通过“探索者计划”,真正发挥了科技领军企业“出题人”“阅卷人”作用。

2024年度,探索者计划新增上海合成生物产业协会、上海电气集团有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司等企业,共同开展基础研究任务部署。目前,合作企业已从最初的2家拓展到12家,面向信息、航空、核电、先进材料设计、高端医疗装备、合成生物学等领域,凝练关键科学问题和共性技术难题。

“科研人员要把论文写在大地上。什么是大地?我们既要鼓励科研人员天马行空,也要鼓励他们脚踏实地,让他们了解产业界现在遇到的最迫切问题是什么。”上海市合成生物产业协会会长董树沛说。

真金白银1:1支持应用基础研究

基础研究是构建科学体系的源头,也是所有技术问题的总机关。上海核工院科研创新部主任王丰表示,在核电领域,一些关键设备的国产化制备能力已经达到国际先进水平,但仍会出现运行不稳定的情况,问题的根源或许就在于对设备运行机理没有研究清楚,这些运行机理就涉及到基础研究。

上海是中国核电的发源地,当前上海核工院正在开发移动核电源,其核心部件是换热系统中用于导出反应堆堆芯热量的薄壁管材。高温、强腐蚀与辐照环境会影响部件的使用寿命,需要开发不影响换热效率的涂层技术提高部件寿命。

2024年,上海核工院围绕核安全技术、材料、人工智能算法、反应堆换热机理等方向提出18个应用技术研究课题。“去年年底,在项目评审过程中,我们发现来参与答辩的很多都是承担过国家级重要项目的学者,积极性非常高,这出乎我们的预料。通过探索者计划,我们确实发掘了很多潜在的优秀团队来研究我们的核电课题。”王丰介绍说。

针对高温薄壁管材的一系列科学问题,上海交通大学团队申请立项。原先薄壁管材的寿命按小时计算,期望通过探索者计划的研究让其寿命延长到15年。“探索者计划是创新链条中的一个重要环节,市级平台具有高地效应,推动产业问题的基础科学研究,‘答题人’的积极性更高。”王丰感慨。

“在高端装备领域,前沿的新材料技术国外不会给我们。”上海电气中央研究院院长助理茹斌表示,企业正面临技术自主可控的刚需,关键核心技术握在自己手里才能提升竞争力。但企业相对不擅长基础研究,前瞻性研究的投入大,对产业的拉动不明显。如今上海市科委真金白银支持,和合作企业共同出资、设立计划,双方投资比例从原来1:3拓展至1:1,通过探索者计划广发英雄帖,这让高校、科研院所和企业更有动力。“来揭榜挂帅的科学家都有很漂亮的履历,对新技术的直觉很敏感,又处于当打之年,能和我们一起成长。”

过去,高校通常不重视小规模的横向课题,对于老师的评价也更多从发表论文、获评奖项的角度出发。但高校很难在参与工程项目中发表高水平文章或获评基础研究方面的奖项,这也是企业在推动应用基础研究中遇到的瓶颈。大飞机创新谷航空科学中心主任刘洪涛说,如今这一情况正不断改善,探索者计划推进市场导向的应用基础研究在高校生根,提高了双方的参与积极性。

大飞机创新谷。

工程和科学“握手”

从生产一线挖掘需求、凝练科学问题,作为“出题人”向社会广撒网,推动产业需求与基础研究融通,既能解决高校科研机构无序研究、无效研究的问题,也能提前储备未来5年甚至10年的技术方向,支撑未来产业需求。

借助探索者计划的力量,将产业问题拆解、凝练,确定主攻方向,上海电气最终凝练出先进材料、基础工艺、工业智能等23个课题,“企业提出真问题,高校和科研院所真解决问题。”但茹斌说,企业往往能讲清遇到的问题和需求,却不擅长凝练底层基础科学问题,茹斌直言最初回收来的第一版问题“缺少科学性”,倒像是甲乙方那样“一手交钱一手交货”。在上海核工院,王丰也遇到了同样的局面,“第一轮征集上来的题目根本不像基础研究,更像是测试化验加工。”

“探索者计划”的目的是让工程和科学“握手”,最大的难点也是“握手”。跟科学“握手”的关键是要把工程需求、工程难题向基础科学问题转化。刘洪涛说,他们的思路是打破原有的工程思维,让工程师走出去,把科学家请进来,一起凝练与解决基础科学问题。一方面要厘清工程中需要高校解决的难题,这些难题既要符合高校定位,又要为企业所用。另一方面,让原始创新走向产业落地,需要深度理解市场和产品的企业作为引领者,把创新需求传递给高校,充分形成校企间的创新联动。

目前,探索者计划已面向信息、航空、核电、先进材料设计、高端医疗装备、合成生物学等领域中的行业底层、共性技术发展组织多轮专家论证会,凝练关键科学问题和共性技术难题。

探索者计划的答题周期普遍在2-3年。“企业一般都比较着急,关注的是订单保交付和产品更新迭代,是 ‘今天’和 ‘明天’的事。但基础研究时间长,关注的是 ‘后天’的事。所以要合理设置中间节点,两年以后产出阶段性成果。当然我们也没有急于求成,后续还有第二期、第三期课题。”茹斌说,企业对基础研究要宽容,“失败不是浪费。去掉一个错误答案已经是很难的一件事。上海电气在制造业里是龙头企业,如果我们不引领,没有人会做这些长期、大投入的事。”

“任何企业都会面临研发风险,科研成果无法转化落地,但我们希望通过强化过程管控,及时评估探索者计划的课题进展,把失败风险降到最低。”王丰表示,作为在沪央企,上海核工院本身就具有梳理行业关键核心技术攻关难点和痛点、带动产业链资源解决问题的能力和职责。为了支持探索者计划中产出的创新成果,上海核工院将提供孵化器服务,王丰称之为“沿途下蛋”,未来孵化器还将设立专属基金用于成果孵化。

出题人也是阅卷人

企业不仅是“出题人”,也是“阅卷人”。

在探索者计划的实施过程中,合作企业根据项目需求,为项目承担单位和研究团队提供相应的实验装备和实验条件,并开放实际生产线进行测试和验证,保障研究成果的推广应用。在管理上,与各合作企业共同设立专家委员会,强化企业出题机制,企业专家全过程参与项目的凝练、遴选和评估,通过产研融合探索新型项目管理和推进机制。

“企业也有需求,问能不能参与到研究中去。按照以前的合作模式,课题直接交给研究机构做,两年以后课题结束,企业再来看看 ‘试卷’做得到底怎么样。但大部分基础研究作为技术储备,无法直接应用在产业中。我们希望出题人和答题人能够更密切一点。只有在水里面游,才能知道游泳的味道,在岸上看是体会不到的。”上海市合成生物产业协会会长董树沛表示,科学在发展,企业的发展战略也在变化,出题人跟答题人之间多次交流、多次修正,让科研真正推动产业发展。“我们希望解决10年以后的科学问题,当然我们也希望解决未来3年5年的科学问题。”

企业建立常态化的管理机制,有效管理探索者计划课题进展,通过交流碰撞出火花,破除科研产业两张皮,帮助企业破解内卷。与此同时,探索者计划中的创新型企业普遍关心知识产权。董树沛表示,科研人员看重发明权,企业关注独家生产,他鼓励企业在谈课题时提前界定知识产权归属,未来一旦产生实际效益,也鼓励企业给予科研人员足够的回报。

核电产业是中国清洁能源的重要组成部分。

王丰认为,要加大企业基础研究投入力度,提升企业自主创新能力,不仅当好出题人、阅卷人,同时自身也是答题人。

核电开发难度大,技术门槛高,研发周期长,通常核燃料从材料开发到最终应用要经历15-20年。攻关核电关键技术必须长期积累和沉淀。王丰说,核能产业是我国科技创新的长板领域,从2007年国家科技重大专项实施至今,我国核电产业已走在世界领先行列,将优势转为胜势,必须加大投入。当前我国核电产业迎来大发展,随着批量化建设的持续推进,对于核电技术创新提出了更高的要求。他希望探索者计划能持续滚动,联动产业和基础研究两端,为从0到1凝练科学问题、从1到10转化科研成果提供平台和路径,通过探索者计划发掘新的研发团队,拓展合作朋友圈,持续汇聚高水平科研力量开展技术攻关。

茹斌则表示,科研经历过“单打独斗”就能有所突破的年代,如今学科交叉,基础科学的研发更需要有组织的科研攻关,将有限的资源投入到真问题上,协同攻关,力出一孔,构建创新生态圈。他希望通过探索者计划扩大“朋友圈”,结交能够长期合作的学术圈伙伴,以前瞻性研究提升企业国际竞争力,也让产业工作者更深入了解科学问题。